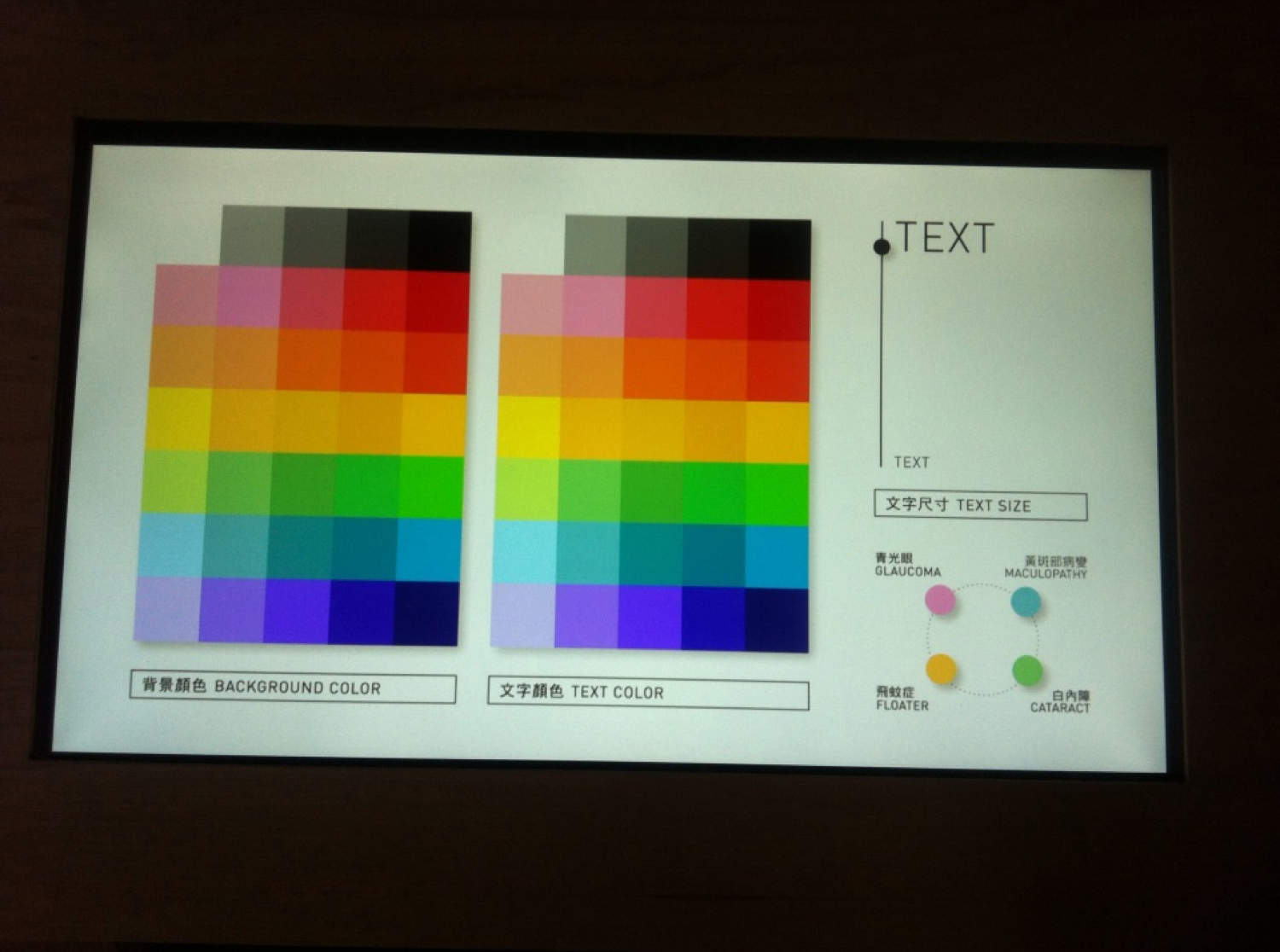

想像一款全新、有螢幕的3C產品,同時交到一個學齡前小朋友、一個年輕人和一個老人家手中,大家會分別做些什麼?

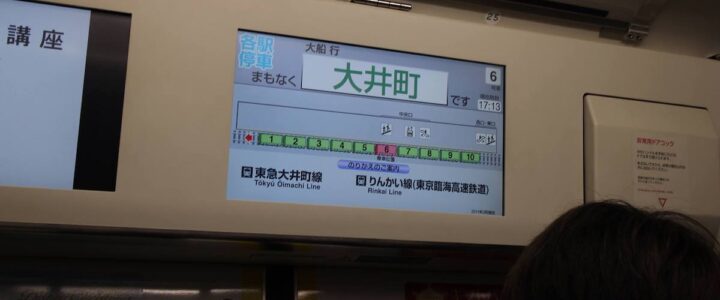

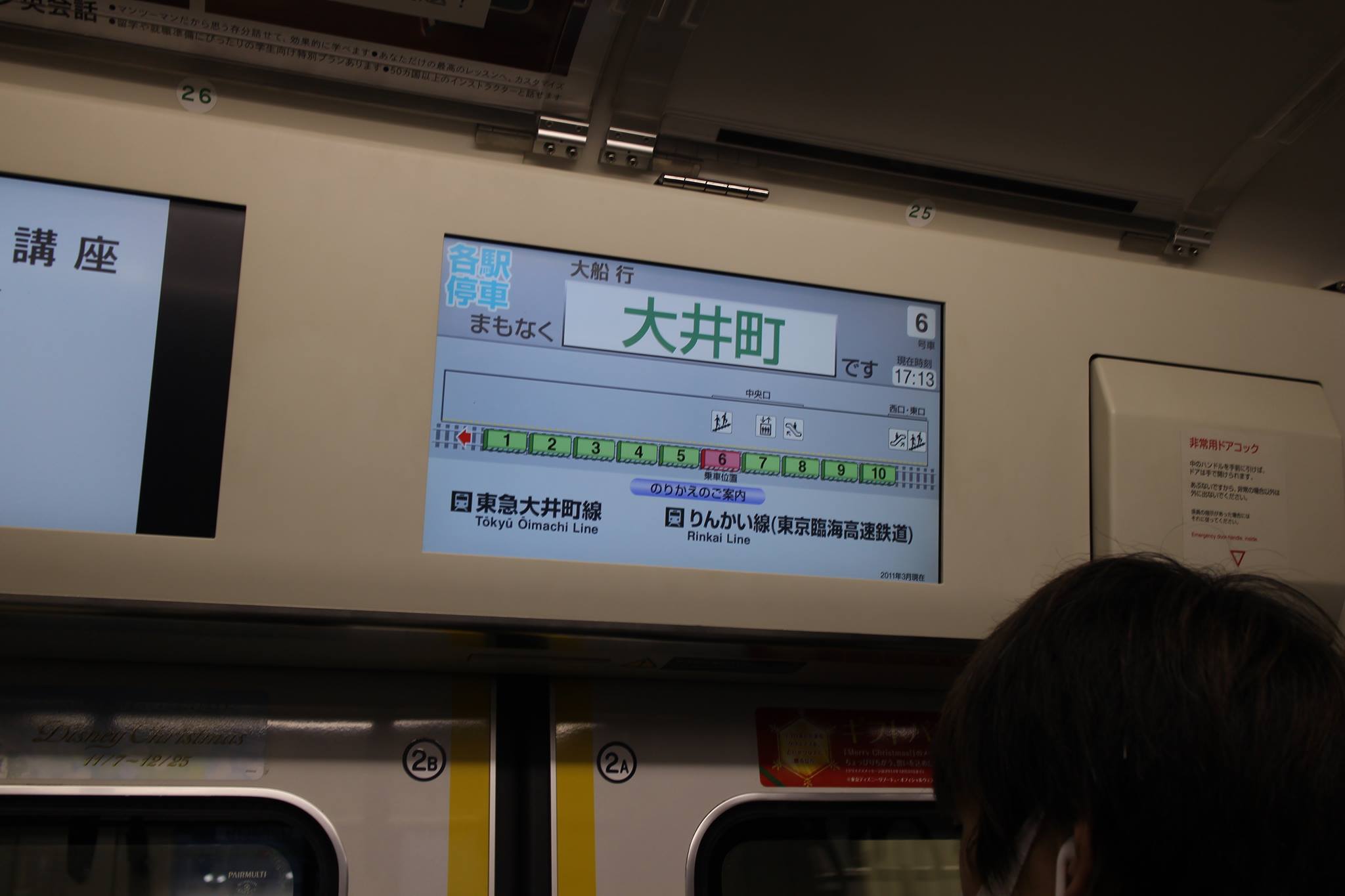

學齡前的孩子,可能理所當然就伸手滑開螢幕。年輕人可能會在打開螢幕後開始尋找虛擬按鍵,老人家則是想先弄清楚實體按鍵在哪裡。不同世代從小接觸的事物不同,在使用工具時的直覺反應和習慣也不一樣。

面對一個新產品,不同人的認知與學習能力多少都會有差異。如果一項設計與服務想要讓各個世代的人都能夠輕鬆使用,就不能忽略這些習慣與背景。

在現今社會,擁有「跨領域」專業常是許多企業尋找人才的加分條件,經營「斜槓」人生也成為許多人追求的目標。有些人大學選唸工程,碩士改讀設計,有些人文背景出身的人,則是嘗試進入科技業工作。不論是透過求學或工作環境,選擇一路都在同個領域鑽研或就業的人相較從前,確實比較少了。跨領域的好處很多,可以從比較多角度去思考,產生創意或解決問題的能力也可能有所提升。

淺顯易懂方能傳遞,善用比喻較好溝通

在現今社會,擁有「跨領域」專業是許多企業尋找人才的加分條件,經營斜槓人生也成為許多人追求的目標。有些人大學選唸工程,碩士改讀設計,有些人文背景出身的人,則是嘗試進入科技業工作。不論是透過求學或工作環境,選擇一路都在同個領域鑽研或就業的人相較從前,確實比較少了。跨領域的好處很多,可以從比較多角度去思考,產生創意或解決問題的能力也可能有所提升。

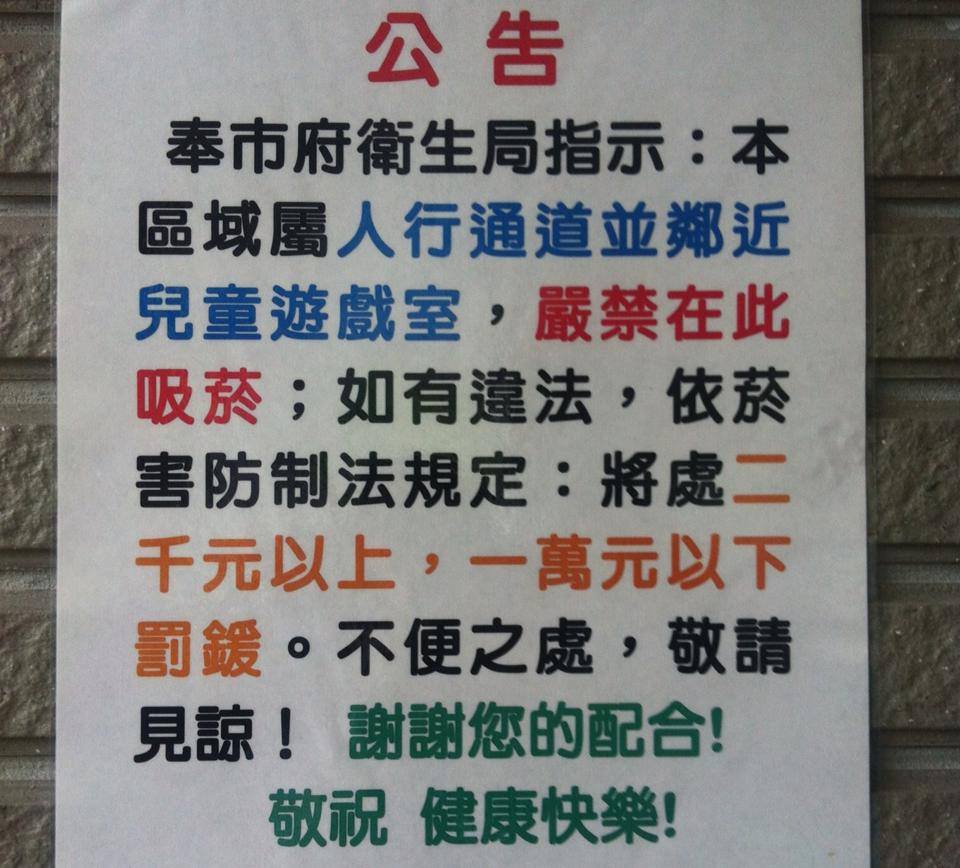

知識和技能的傳遞,對於能理解不同世代與不同背景的人也很重要。而各種知識要能傳遞與累積,各項專業要能傳承與創新,首要條件都是要「淺顯易懂」。唯有讓學習的門檻降低,才能提升學習者的信心。另外,透過日常生活的共同經驗作比喻也是一種比較容易「溝通」或「說明」的方式。

舉例來說,在網站開發的領域,有一個專有名詞:響應式網頁設計(RWD,Responsive Web Design)和自適應網頁設計(AWD,Adaptive Web Design )。很多人可能分不清楚兩者的差異。就算能google找出兩者的定義與說明,可能還是一知半解。這時候,具備網頁設計專業的人若能善用比喻,就比較容易讓非專業者理解。以下是兩者的定義與朋友提供的說明,大家不妨比較一下,就能感受到運用生活經驗做說明的好處。

定義:響應式網頁設計(RWD)是可以讓網頁自動適當顯示於各種不同裝置,包括桌機、手機與平板等。自適應網頁設計(AWD)是針對不同裝置分別給予不同的網頁呈現。

朋友:響應式網頁設計(RWD)是單純針對不同的畫面寬度都可以適當的呈現。自適應網頁設計(AWD)則是除了針對不同畫面寬度,還可以針對什麼樣的設備,給予更適當的呈現,像iOS跟Android設備,縱使畫面一樣寬,也可能針對設備的特性,給予不一樣的呈現與體驗。

同理心與換位思考是理解對方的開始

要理解不同世代的人,不是等自己到了那個年紀,要了解不同知識背景的人,也不是一定得去旁聽各個科系、從事各行各業。透過細微的觀察與訪談,還是有機會了解不同領域與族群的想法與經驗。不論是跨世代或跨領域的理解,最基本的態度是要先有同理心,並以「換位思考」的方式,從對方的角度去思考,才能更貼近其想法。關於換位思考的部分,也可參考〈想改變對方要先換位思考〉一文。

原始來源:天下獨立評論 余虹儀專欄 「設計如何跨世代?同理心與換位思考,是理解的開始」

此文正式取得「獨立評論@天下」授權刊登

相關閱讀:〈不同使用族群模擬體驗〉、〈「讓大家都可以用」很重要〉