在全球觀光與多元文化交流越來越頻繁的時代,設計與服務的國際友善程度已成為城市形象與旅客體驗的關鍵。當外國人看不懂餐廳菜單、誤解樓層標示,甚至在介面操作上出現混淆時,不僅影響使用體驗,也代表設計未能考慮不同文化、語言背景的使用者。

看得懂的設計才是真正的友善

友善的公共設計與服務,應讓不同國籍、年齡或能力的使用族群都能清楚理解、順利使用。尤其台灣有著多元族群,也需要觀光經濟。

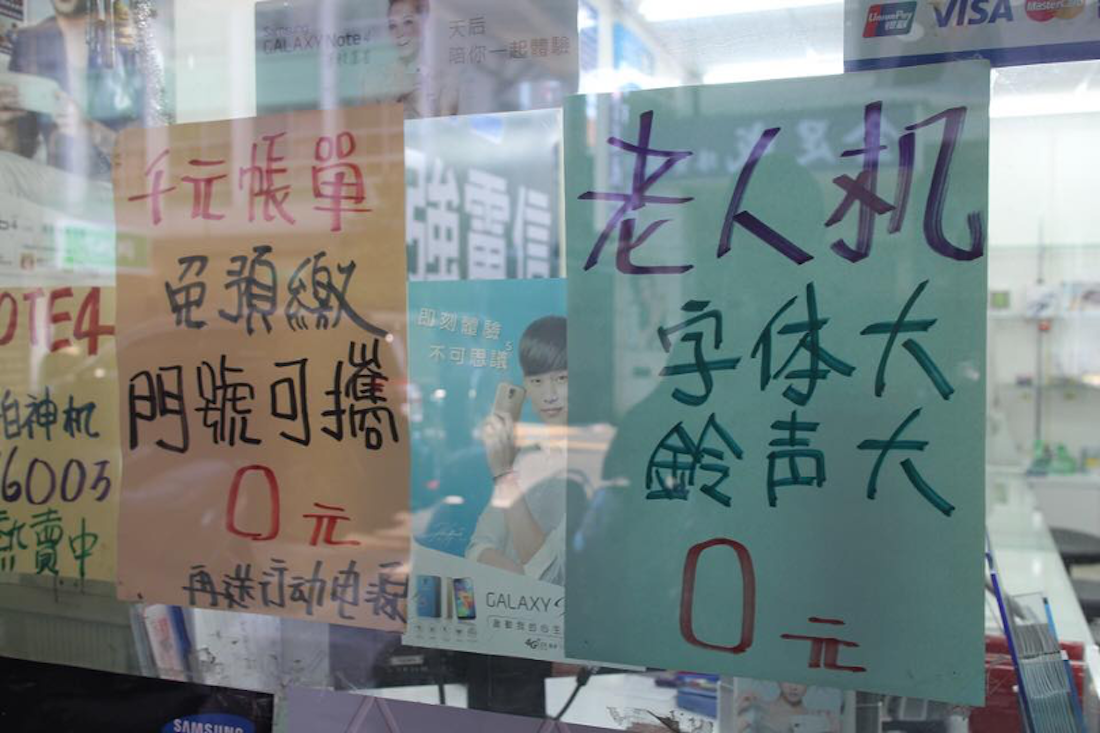

菜單、指標與導覽文字是旅客最常接觸的資訊介面。許多歐美餐廳的菜單僅有文字說明,讓不懂當地語言的旅客只能「碰運氣」點餐。而日本與台灣的菜單多搭配實物照片或圖案,讓外國人即使不懂文字,也能輕鬆選擇。這樣的圖像輔助設計,正是跨文化溝通的關鍵。

除了語言外,「符號」也可能存在文化落差。不同國家對「✓」與「✕」的理解並不一致,若未考慮文化差異,可能導致誤用。真正的跨文化設計,必須兼顧語言、符號與文化認知的差異。

善用共通語言,提升服務體驗

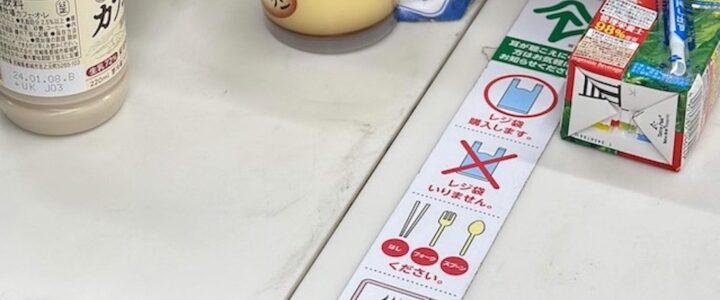

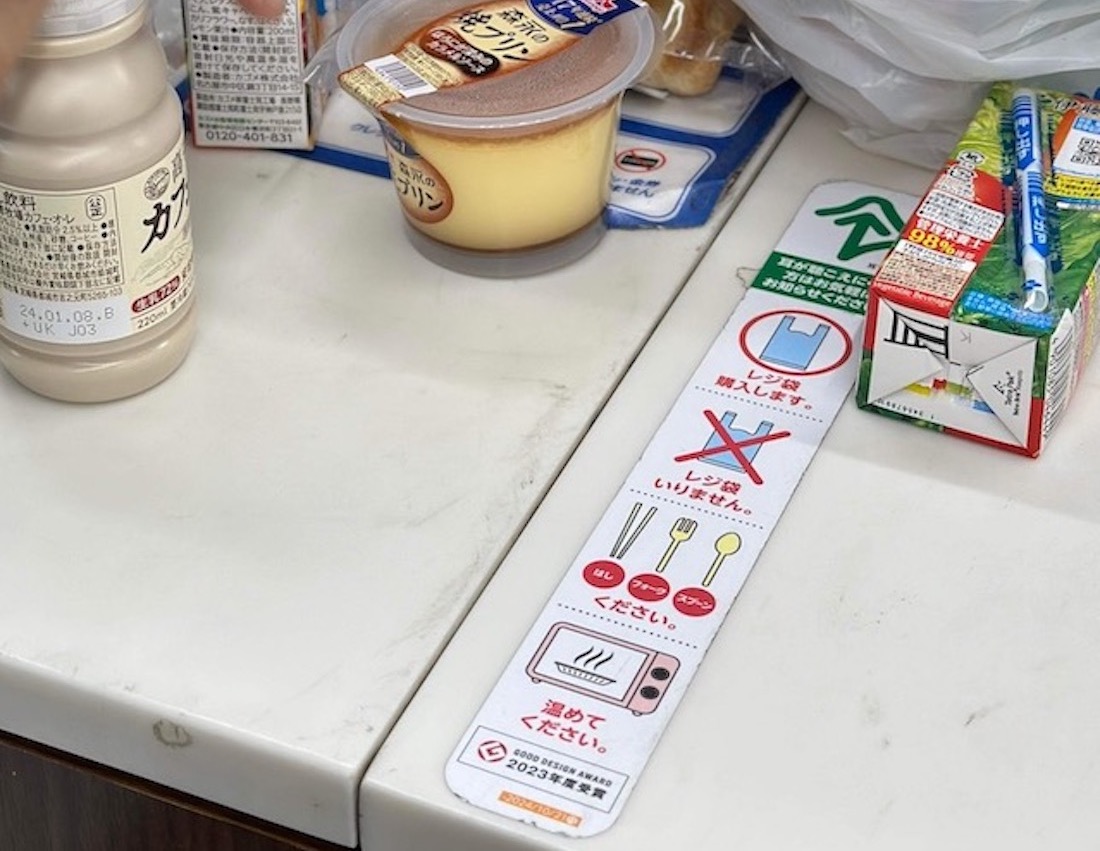

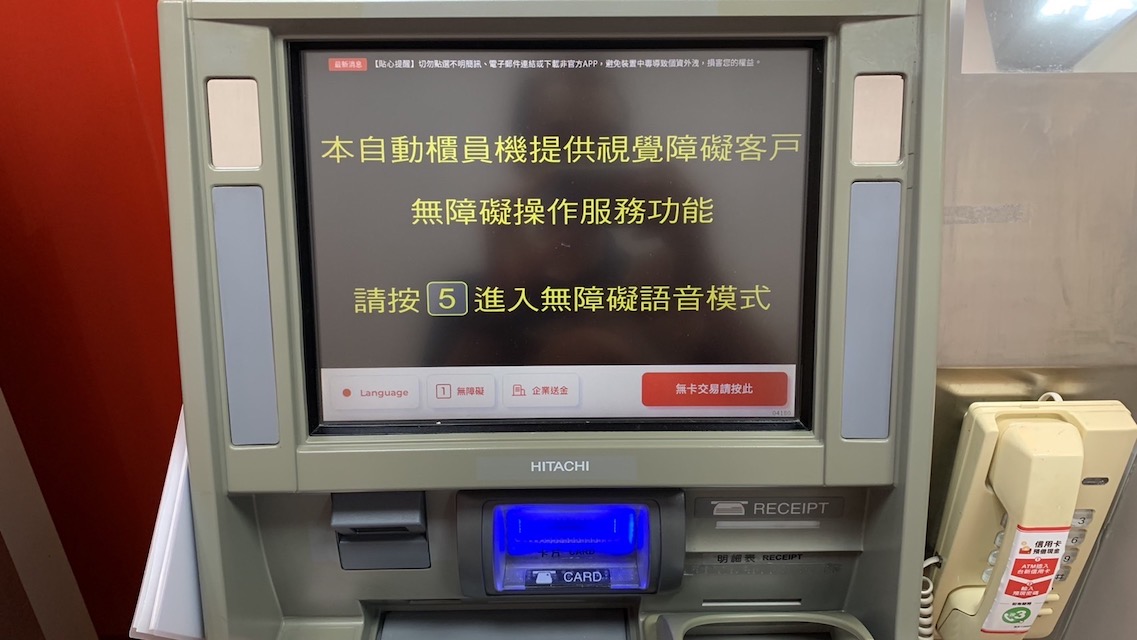

在觀光與交通等公共服務中,規劃單位或設計者可善用表情、手勢、符號、數字與實物照片等。例如空服人員的安全示範、博物館作品編號與語音導覽的數字對應,或指標上明確的箭頭標示,這些都能讓不同語言背景的旅客很容易理解與操作。

對於旅宿業、交通業與展覽場館而言,善用這些共通語言,不僅能降低語言與人力服務成本,更能提升國際旅客的使用滿意度。

考量多元需求的貼心設計

當旅客帶著行李、嬰兒車或陪同長輩出行時,若能順暢移動、資訊清楚,整體印象就會大幅提升。在公共環境與服務的規劃應尊重不同國籍、宗教與文化等旅客的需求。像是現在有些國際機場、地鐵車站或觀光景點會設置穆斯林祈禱室、穆斯林友善廁所等。台灣有清真餐廳、素食餐廳,讓不同宗教的旅客有所選擇。

以友善服務迎接世界旅客

疫情過後機票價格上漲、服務人力暫時短缺等,導致旅遊成本提升,即便形成「報復性旅遊潮」,旅客還是會思考要把這筆旅費花在哪一個國家或城市,也容易將旅行體驗的感受放大,成為是否再次前往的關鍵。

所有觀光與文化單位必須認真思考設計策略與服務品質,而導入通用設計與跨文化服務理念正是時候。從標示與介面優化,到服務人員的應對訓練,只要在細節中建立共感,就能讓外國旅客、年長者與身心障礙者都感受到同樣的便利與尊重,進而提升國家或城市形象。

相關閱讀:〈國際化服務及友善觀光〉、〈為使用者優化服務、提供重要資訊〉、〈跨世代的設計需要同理心與換位思考〉、〈通用介面同時滿足新手與熟手〉