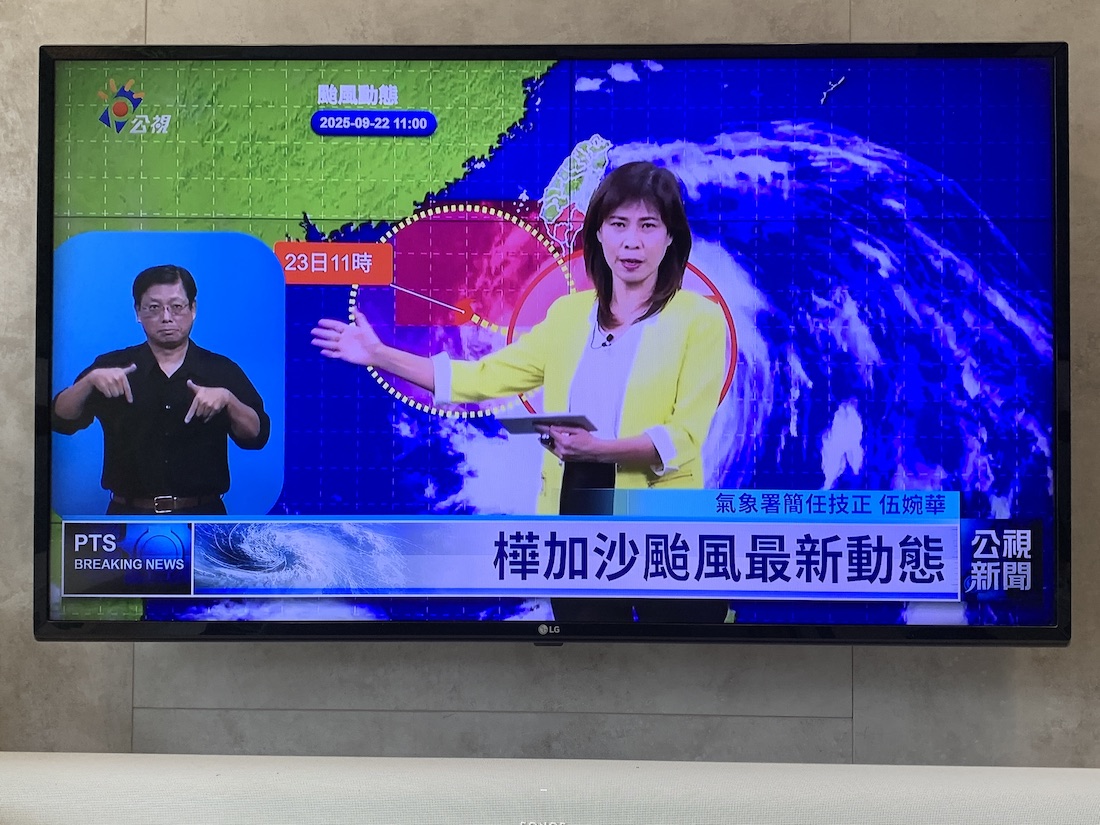

聯合國《身心障礙者權利公約》(CRPD)強調人人平等、資訊平權、文化平權等身障者應有的權利。台灣也已立法推動,要求各級政府與民間機構一同落實。例如疫情、颱風期間的記者會或新聞同步手語翻譯,立法院提供即時聽打都是「資訊平權」的具體實踐。

落實CRPD不只是政策

落實CRPD不僅是國際趨勢與我國政策,也與金融、餐飲、零售、交通運輸等產業息息相關。對企業來說,理解CRPD精神並導入通用設計,不只是符合法規,更是展現社會責任的重要方式。

高齡化社會趨勢下,如何讓不同需求的族群都能自在使用公共設施與服務,成為社會的重要課題。博愛座(已改名為優先席)數量不足、很多重要資訊看不清楚、部分指標的色彩讓人辨識困難等等,都提醒我們:設計不只是美感,更應考量「平等參與」與「人權落實」。

色彩與介面的設計啟示

在車站看板上使用多種相近顏色,讓色覺正常者難以辨識;而紅色字體搭配黑底的設計,則讓紅色盲完全看不清楚。這些案例顯示,設計若沒有兼顧不同使用者的需求,就會造成資訊障礙。

企業在規劃產品介面、服務流程時,也需注意對比度、字體大小、語音輔助與易讀設計,否則容易讓顧客「看不懂、用不來、學不會」。

從文化平權到服務創新

提到身障者需求,大多數的人往往都是想到無障礙設計。除了無障礙空間與設施,文化與資訊的可及性同樣重要。像是新北市「樂齡族電影院」、提供手語與口述影像的「聽‧視界電影院」,就是文化平權的實例。

對餐飲業與食品業而言,可以從高齡友善的料理與食品出發,思考如何在質地調整、包裝設計與標示上,讓更多人都能安心享用。對金融業來說,提供高齡、身障及金融知識不足者等多元客群的金融友善服務會是未來的競爭力之一。

政策與企業的共同責任

落實CRPD和通用設計,公共設計與服務需要政府部門的政策推動,但企業也能透過內部教育訓練,提升員工對「多元需求與友善環境」的敏感度。從服務人員的溝通方式、客服流程,到實際場域的使用者介面設計都應考量不同使用族群的需要。

企業若能將 CRPD 與通用設計理念導入內訓,不僅符合法規趨勢,更能強化品牌形象與顧客信任。打造共融社會,不只是政府的責任,而是企業與設計者都需要參與的行動,才能真正實踐CRPD精神,建立一個安全、便利、友善的環境,讓所有人都能自在參與社會。

相關閱讀:〈通用設計培訓:公部門、企業與學校必備的核心能力〉、〈提升設計價值:從產品外觀到使用者體驗的競爭力〉、〈通用設計結合職務再設計應用工作坊〉