在許多場合,當我們談到高齡者、身障者或其他特殊族群的困境時,常有人提出「外出穿戴警示器」或「安排助理協助工作」的想法。這些解決方案雖然出於善意,但往往隱含著「讓人去適應環境」的思維,而不是反過來思考:為什麼不先改善環境與流程,讓每個人都能更便利地使用?

舉例來說,日本的許多車站與機場設有語音導覽系統,不僅讓視障者能循聲找到方向,也讓外國觀光客能更直覺地使用。當環境設計以「多元使用者」為出發點,就能兼顧更多人的需求,真正落實通用設計的精神。

借重特殊使用族群創新設計

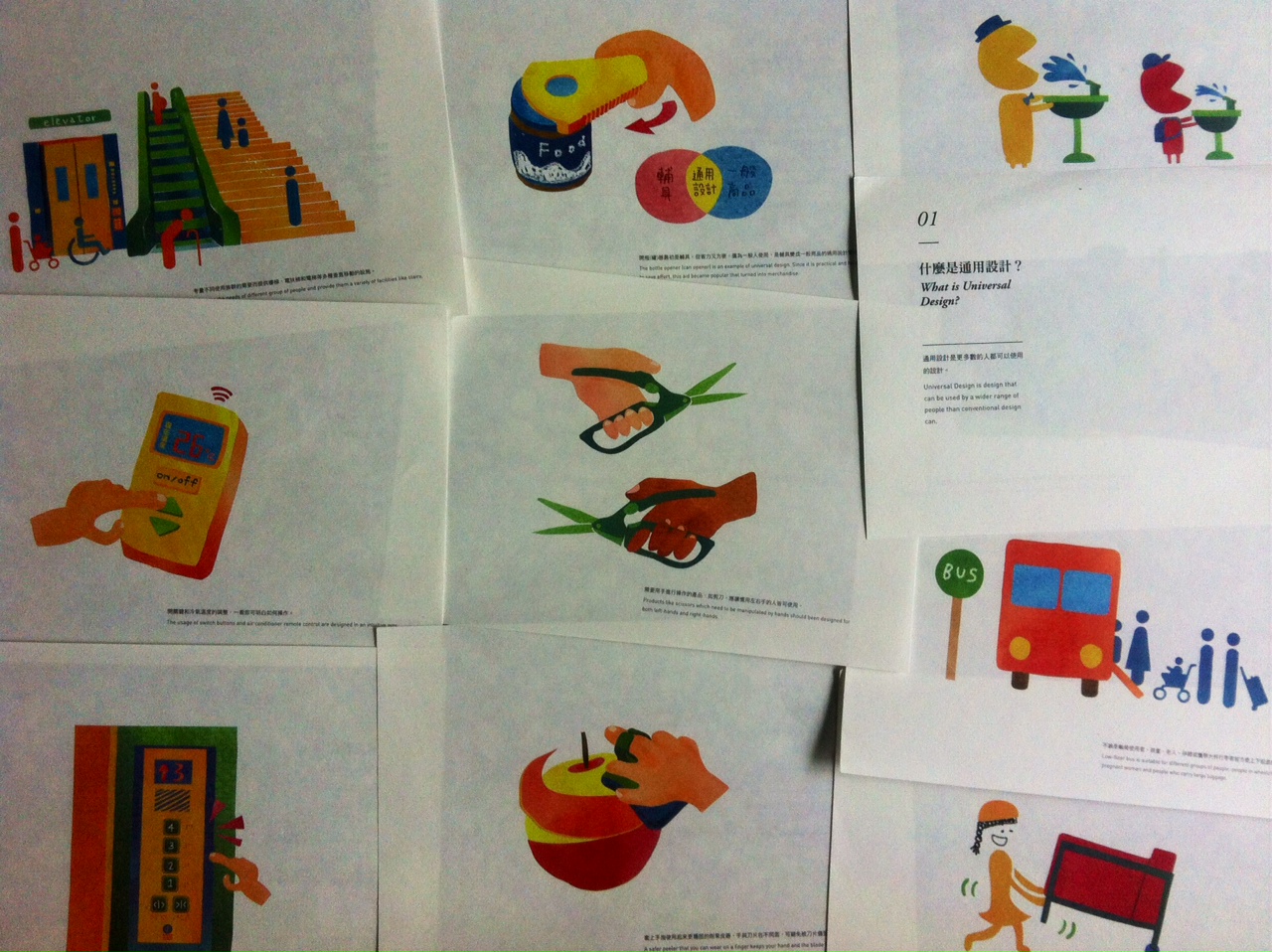

一般人習慣既有操作方式,即使步驟繁瑣也能勉強完成;但對視障、聽障或行動不便者而言,可能僅有少數方式能順利使用。因此,他們的需求往往能揭示環境或服務的不足。

例如,許多視障者會利用 Facebook 的「直播」功能取代傳統的影片上傳,因為操作更直接、少了繁複步驟。這樣的經驗,其實對所有人都適用。若能借重「特殊使用族群」的經驗來優化產品與環境,就能打造出更高效、更便利的解決方案。

用語應避免歧視或標籤化

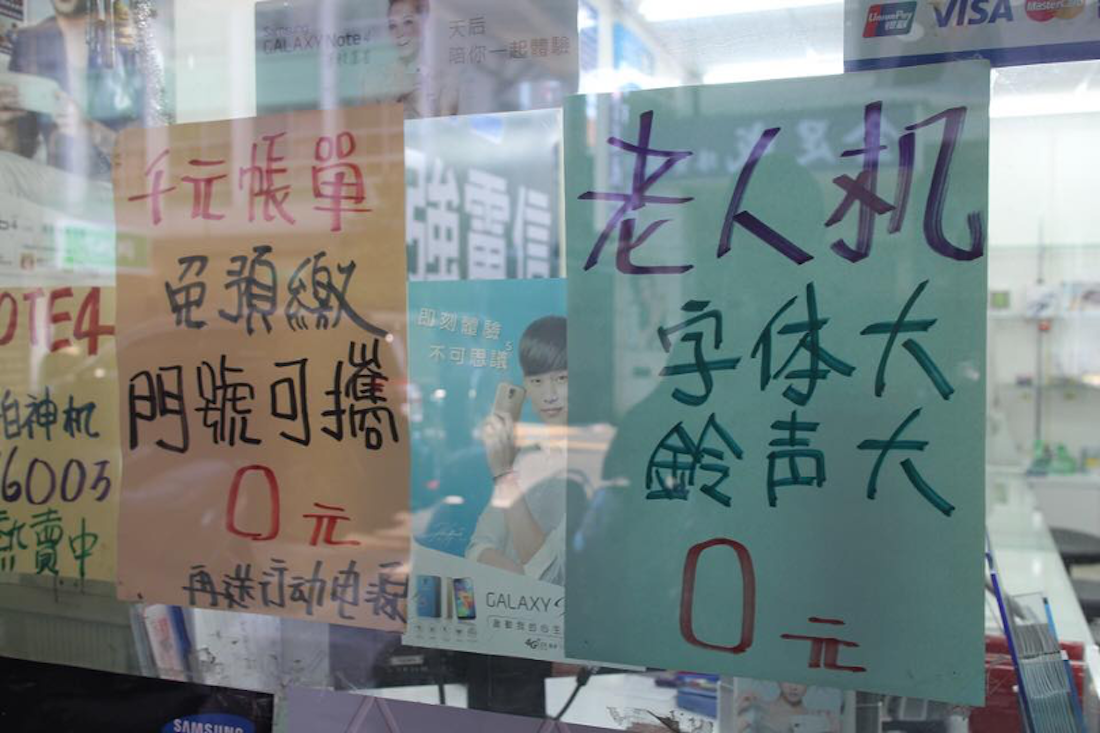

跟一些族群對話,或者在形容他們時,用語要恰當。相較身障者,千萬別說「我們正常人如何又如何」,更不要用「殘障者」,應用「身障者」一詞。就像「樂齡族」比「銀髮族」或「老人」讓人聽起來更能接受,「左手慣用者」也比「左撇子」的稱呼來得好。

想要打造真正友善的環境,不能只依賴設施的改善,更需要人員的理解與態度轉變。無論是設計環境、規劃服務、行銷文案,或是日常對話中的用語,只要能設身處地、將心比心去思考,就能逐步建構一個更具包容性的社會。

任何制度或設計若缺乏對「使用族群」的理解與實踐,效果都會大打折扣。從管理階層到第一線服務人員,都需要具備職場友善、高齡友善與通用設計等知能,才能讓服務更貼近人心,展現多元尊重與友善環境。

相關閱讀:〈通用設計培訓:公部門、企業與學校必備的核心能力〉、〈以通用設計打造友善職場:多元與共融的因應策略〉、〈以通用設計打造便利與安全的友善環境〉、〈高齡友善與失智友善的推進與落實〉