消費者在餐桌上的體驗,不只是「吃到什麼」,還有「怎麼感受到的」。食物的香氣、口感、顏色,甚至用餐時的聲音與氛圍,都會影響人們對料理的評價。對餐飲與食品產業而言,多感官設計不僅能提升顧客滿意度,更能成為提升競爭力的關鍵。

生活經驗決定感官敏銳度

在「多感官設計工作坊」中,多數學員能立刻辨識黑胡椒或迷迭香的味道,卻對孜然粉毫無印象。同樣地,許多人能聞出檸檬與香橙精油,但對茶樹或尤加利的味道卻陌生。這顯示了味覺與嗅覺的敏銳度,取決於生活經驗的累積。

經常下廚、熱愛品嚐美食或接觸香氛的人,往往能更快分辨出細微的味道差異。對餐飲研發者來說,這不只是「會不會分辨香料」的問題,而是能否在創意料理與食品開發中,運用更多層次的味覺與嗅覺靈感。

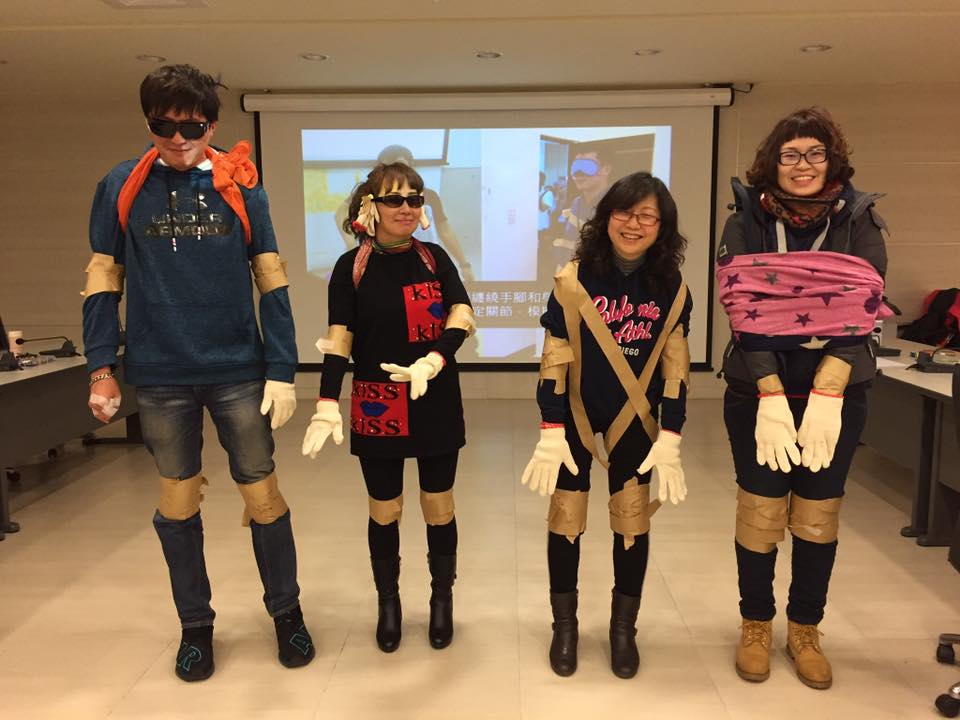

當感官失去作用,體驗會受限甚至危險

感官並非理所當然存在。有些人先天或後天失去嗅覺,可能完全察覺不到瓦斯外洩、食物燒焦的危險。在工作坊中,也曾遇過失去嗅覺的學員,他們只能感受到咖啡的酸、甜、苦,卻無法體驗水果、花香或堅果的細膩風味。

而尚有良好視力的人通常習慣用眼睛找答案,往往聽覺、觸覺、嗅覺與味覺可能較不敏銳。如果因為生病、感冒,也可能導致某一感官能力下降,或暫時失去作用。這些都在提醒我們:若餐飲與食品設計只倚賴單一感官,體驗將會受限,甚至可能增加風險。因此,多感官設計不只是創意的延伸,更是安全與便利的保障。

多感官設計即是通用設計

易感性原則(Perceptible Information)是通用設計的七大原則之一,強調資訊必須能被不同感官能力的人理解。因此,多感官設計即是通用設計。在餐飲業或食品業有很多設計與體驗離不開感官設計,但若能做到多感官設計將可提升品牌價值,除了滿足多元族群的需要,也能做出讓顧客有深刻印象、正面評價的服務。例如:

餐飲空間:廚房和火災警示設備,結合聲光提示,保障不同感官能力員工與顧客的安全。

菜單設計:除了文字敘述,呈現實物照片與色彩、提供數位資訊,讓顧客更容易理解菜色。

食品包裝:凹凸設計方便觸覺感知、開啟處有視覺提示,讓使用者更容易發現與打開。

多感官經驗帶來市場優勢

累積足夠的感官經驗,不僅能讓設計者更敏銳,還能更精準洞察市場趨勢。就像專業咖啡師能細緻描述咖啡的花香與果香,因為他們背後累積了數百種風味的經驗。同樣地,餐飲與食品產業若能導入多感官訓練,就能開發出更具差異化的產品,避免陷入同質化競爭。

讓餐飲與食品更具創意與價值

在現代社會,餐飲不再只求溫飽,而是一種多層次的體驗。隨著飲食文化的進展,單一味覺的滿足已經不足以打動消費者,多感官設計不僅能增添顧客的驚喜與記憶點,更能提升安全性與市場價值。

餐飲或食品研發團隊、餐飲相關組織或系所,或重視創意研發的企業,想在產品與服務中導入多感官與通用設計的思維,提升團隊的感官敏銳度與獨特創意,讓產品與服務在市場中脫穎而出,歡迎與我聯繫。

相關閱讀:〈通用設計餐飲工作坊:打造符合多元需求的健康飲食體驗〉、〈高齡友善、通用設計餐飲與食品的商機〉、〈餐飲與照顧產業升級:通用設計餐飲與軟質飲食〉、〈一家老少都能吃的簡單年菜食譜,用通用設計餐飲打造溫馨團圓飯〉