高齡少子化的浪潮正逐步重塑勞動市場的結構。越來越多企業發現,即使開出更高薪資,仍難以找到合適人選;而現有人力也因過勞、壓力或家庭照顧責任而選擇退出職場。缺工已經不再只是單一產業的挑戰,而是整體社會必須正視的結構性問題。過去,企業常依賴大量年輕勞動力,現今已不再是理所當然。如何在勞動力不足的情況下,讓更多潛在人力回到職場,並且透過職務再設計、制度調整提高生產力、留住人才,將是影響企業能否維持競爭力的關鍵。

要破解缺工困境,企業首先需要從兩個面向思考:

一、從現有人口引導出更多勞動力

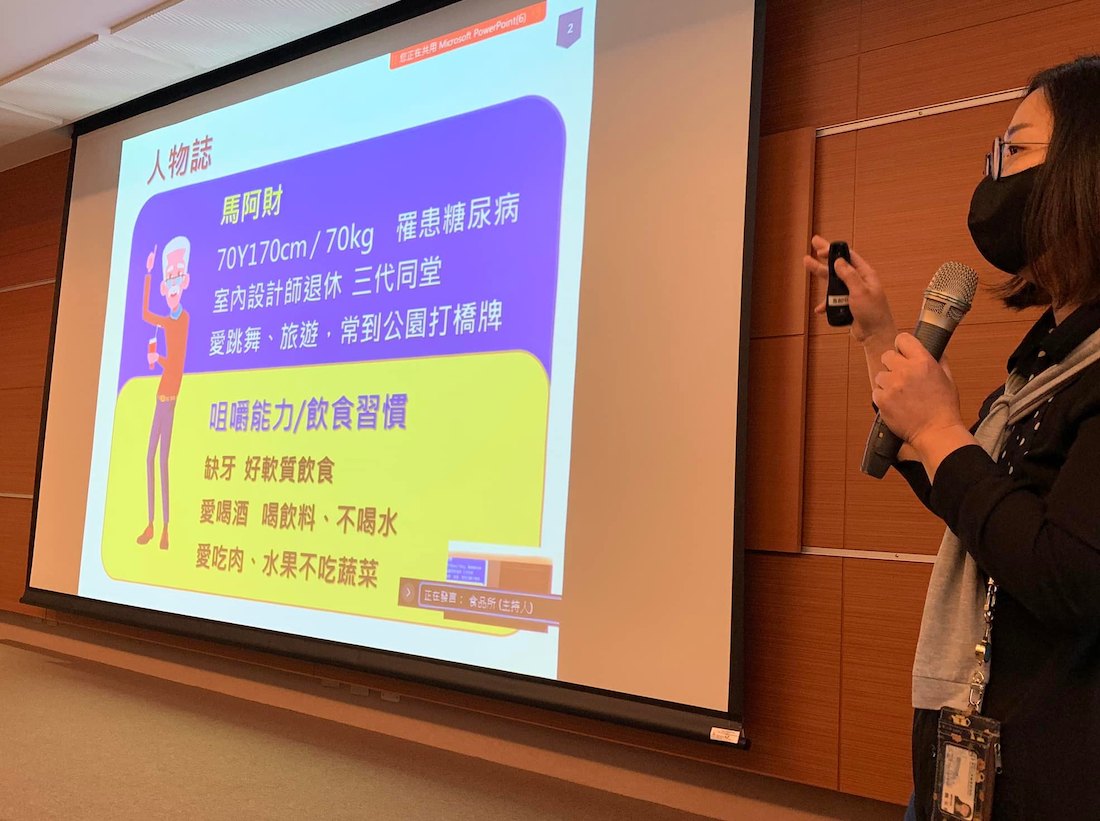

許多潛在的人才其實就在我們身邊,包括因育兒或照顧責任而暫時離開職場的中壯年、希望維持部分工時的高齡者,以及身心狀況需要支持的多元族群。如果企業願意提供彈性的工作安排、調整任用標準,並改善工作環境,這些人力都可能被重新連結進職場,成為組織的重要戰力。

例如提供彈性工時、遠距工作、公司托幼資源 ,可提升育兒家庭的勞動參與意願,並增強員工對企業的忠誠度。許多中高齡者具備專業經驗、穩定度與責任感 ,透過職務再設計,他們能在餐飲、製造、服務業中擔任技術傳承或培訓角色,減少訓練成本與流動率。另外,台灣身障者的勞動參與率僅21.9%(113年勞動部統計數據),仍然有進步的空間。企業只要提供 合適的數位工具、工作調整 ,即可開發出一群忠誠度高、潛力強的勞動力。

二、提升每單位勞動力的生產力

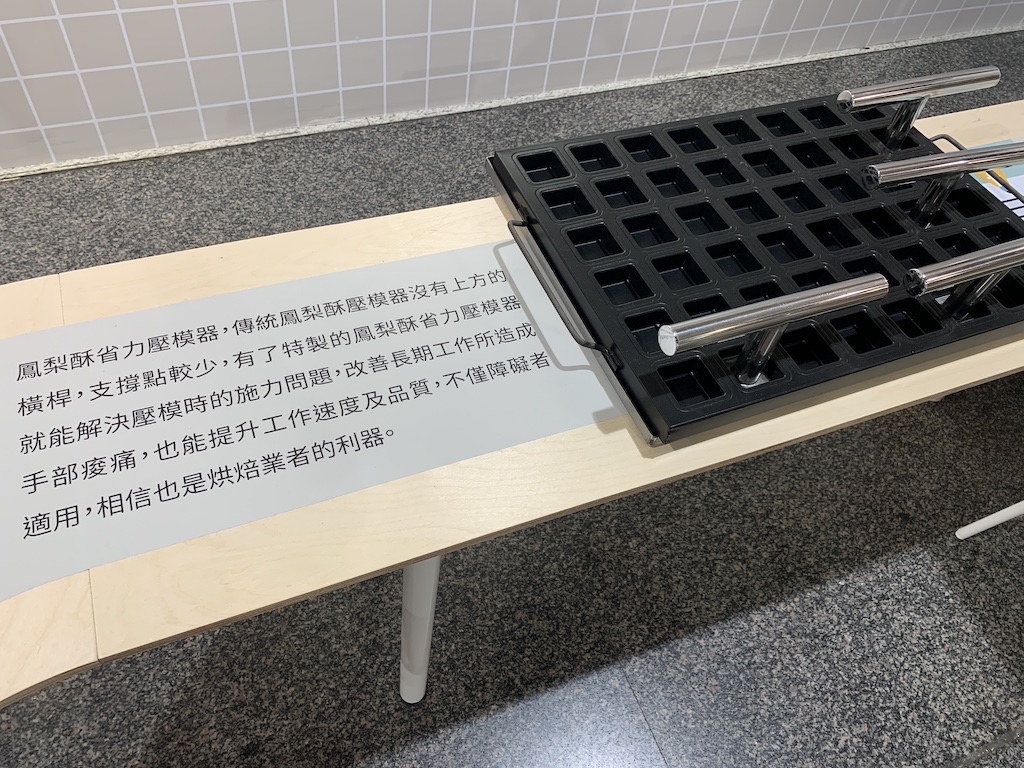

提升每單位勞動力的生產力並不意味著要員工承擔更多壓力,而是善用數位工具、自動化設備,以及更合理的工作流程設計 ,讓員工能以更高效率完成任務,進而降低人力不足帶來的衝擊。使用機械輔助,可降低員工體力需求。提供清晰操作指引、建立防錯設計或善用數位工具,可以縮短員工訓練時間並降低錯誤率。

另外,推動漸進式退休 、部分工時 等制度,讓員工能從全職逐步轉換為兼職或顧問,企業也能保留知識資本。企業需要的不只是招募與留任政策上的微調,而是一套能夠讓不同年齡、能力、背景的員工都能發揮所長的整體規劃,滿足現代員工,追求工作與生活、經濟與照顧有所平衡的需求。

使用機械輔助能提升工作速度及品質,不僅障礙者適用,一般員工也可避免長期工作造成的疲勞或傷害。 企業該如何行動?

1. 職務再設計(Job Accommodation)

傳統上許多工作內容是以「年輕且體力充足的員工」為假設,但當職場逐漸呈現多世代共存,企業就必須思考如何依據員工的健康狀態與專長調整任務分配。企業應根據員工的能力與特質調整工作內容,避免「一刀切」的要求。透過職務再設計,某些工作可以拆解成不同層次的任務,讓中高齡或新手員工 承擔較合適的部分,再透過團隊合作完成整體目標。同時,也能透過數位工具與自動化技術,減少高負荷或重複性勞務 ,讓人力被更有效率地運用。

2. 彈性任用與工作制度

許多潛在勞動力之所以無法加入,往往是因為傳統工時或全職要求過於僵化。企業若能開放部分工時、彈性工時、遠距辦公或專案制 任用,不僅能吸引中高齡員工與照顧責任者回流,也能讓團隊中不同世代的人才互相補位,形成更具韌性的組織結構。同時,企業也可以嘗試建立多元任用模式,例如設立「高齡人才顧問團」或「跨世代合作專案」,讓資深員工能以顧問或指導角色貢獻專業,避免因傳統僵化的用工制度而浪費人才。

3. 友善職場與工作環境

讓不同年齡與背景的員工都能自在工作的前提就是打造友善職場與工作環境。這不只是設施改善,例如更寬敞的動線、更舒適的照明或操作便利的設備,還包括整體氛圍的營造。許多中高齡員工在現有的職場中,可能會因資訊不透明或文化排斥而感覺格格不入。若能透過簡單明確的資訊傳遞、更人性化的操作介面,以及更安全便利的設施 ,不僅能提升員工的工作舒適度,也能展現企業對多元人才的重視,才能真正讓員工「留下來」,而不是勉強支撐。

4. 調整文化與共融氛圍

調整文化與共融氛圍是讓上述措施真正發揮作用的關鍵。管理者需要學會如何帶領多世代團隊,理解不同年齡層的需求與價值觀,並在制度上給予公平與彈性的支持。年輕員工若能意識到中高齡勞動力的價值,也會更願意在工作中尋求互補與合作。同時,企業應將「友善職場」的理念與永續發展(ESG)、人資策略、雇主品牌連結 ,讓這些措施不僅是短期的人力資源政策,而是長期的競爭力投資。

打造共融職場的工作環境與氛圍,可以讓不同世代員工互相尊重、各展所長。 友善職場即競爭力

破解缺工問題不是單靠外部引進人才或加薪就能解決,而需要企業正視人口結構的改變,讓「每個願意工作的人」都能被企業善用。當企業能夠以職務再設計 與友善職場 作為策略,進行轉型與改變,留住並激發不同年齡與背景的人才,就能同時解決缺工危機,且在高齡少子化的挑戰中展現組織的韌性與競爭力。

對企業人資而言,這些不只是理論,而是可以立即啟動的行動方案。若能從職務再設計出發,結合彈性制度、環境與文化改善進行培訓與改變,不僅能在缺工時代吸引與留任人才,也能展現企業對永續發展的前瞻視野。 現在正是人資部門重新思考策略的關鍵時刻,若能以系統化方式落實這些做法,將使企業在未來競爭中立於不敗之地。若想更快將理念轉化為具體行動,歡迎參考 「通用設計結合職務再設計應用工作坊」

相關閱讀:〈別讓人才被忽略:企業打造友善職場的關鍵思維 〉、〈通用設計結合職務再設計應用工作坊 〉、〈養成好習慣的關鍵:企業與個人的雙贏策略 〉、〈善用「視覺線索」幫助記憶、提升效率 〉