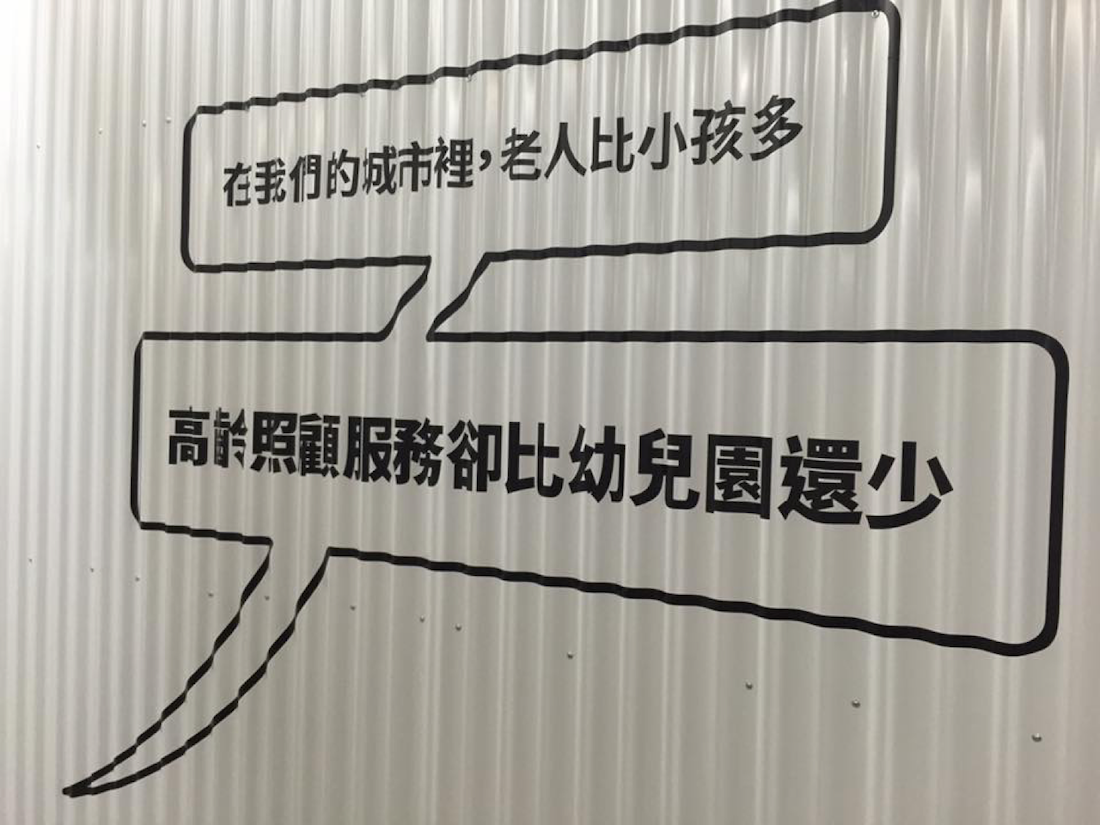

當我們談到高齡化、少子化與照護壓力,社會多半聚焦在「如何提供更多照顧資源」。然而,更應該回到根本的問題來思考:能否讓每個人保有更多自主能力,減少對照顧的依賴?

自主能力的提升,代表著高齡者或身障者能自己完成生活中的大小事,從吃飯、外出、操作產品、理解重要資訊,到參與社交活動。這不僅減輕家庭與社會的照護負擔,也能提升自我價值與生活尊嚴。這正是「通用設計」能發揮關鍵影響的地方。

落實通用設計便能提升自主能力

對一般人來說,很多生活小事都能自己做到,如果有通用設計,就是更方便,生活起來更輕鬆、更有效率,但對於高齡者或身障者等行動不便者,通用設計可能是他們能不能自己做到的關鍵。

一般人等捷運或公車,可以看電子看板得知,得知不會遲到可避免焦慮,如果會影響後續行程也可以馬上做調整。但視障者必須要透過語音或廣播通知才能得知。生活中資訊、產品、介面與服務等所有設計如果有考量到更多使用族群,就能讓更多人能夠自己使用。

例如 Google Map 新增「無障礙設施」與「擁擠度」資訊,能讓輪椅使用者與長者放心搭乘捷運。洗髮乳瓶身的觸覺凸點,讓人即使閉眼也能分辨,對視障者與一般人在洗頭時都同樣受用。自助機台若能避免「只有年輕人看得懂」的設計,就能讓更多人不必仰賴他人協助完成操作。

這些案例都展現了:當設計考量更多元的使用者與使用情境,就能轉化為「自主性」的提升。

自主能力創造社會的正向循環

當一個人能夠自己出門、自己購物、自己處理日常事務,不僅減少了需要被照顧的次數與頻率,也更願意參與社會活動。這會形成一個正向循環:提升自主能力 → 減少對他人依賴;減少對他人依賴 → 降低照顧人力需求;提升自主能力 → 更多社會參與;更多社會參與 → 延緩身心退化;延緩身心退化 → 保持生活品質與尊嚴。

這樣的正向循環,不僅對個人有益,對家庭、社會與政府資源分配,都是長遠的「投資」。

加速通用設計的落實是關鍵

通用設計可落實在所有領域,包括食衣住行育樂,所有組織與單位都可以成為落實通用設計的種子。中央與地方政府單位應在公共建設與便民服務平台中導入通用設計,能提升全民的使用效率,並展現因應高齡社會的行動力。包括社會局、勞動局、衛生局、交通局等各局處都需要因應高齡社會與保障身障者人權,致力推動友善環境、落實自主生活相關政策。

除了政府,醫療與長照機構應善用通用設計來減少人力照顧的頻率,讓住民能更自主生活,同時避免照顧人力吃緊或過勞,也能提升照護品質與減輕壓力。企業與設計團隊若能設計更為通用設計的產品、符合通用使用性的介面,不僅可擴大市場,提升使用者操作意願與信賴感。學校與教育機構應培養具備通用設計思維的教職員與學生,為未來社會投資更多通用設計人才種子。

讓自主成為最好的社會支持

自主生活意味著更少的照護壓力、更高的生活品質,以及更多參與社會的可能。對高齡者與身心障礙者來說,這樣的設計能延緩退化、維持尊嚴;對家庭與社會來說,則能節省人力成本,促進共融。投資通用設計,就是在投資每個人的自主能力,當更多人能自由生活,整個社會也才能真正永續前行。