近年來,全台各地陸續推動與建置「共融公園」與「共融遊戲場」,希望讓一般兒童與身心障礙兒童都能夠使用與遊戲。然而,在落實過程中,有時會出現「美意大於實效」的問題。

例如,有些公園為了阻擋機車進入,在出入口設置了「電流急急棒」般的不鏽鋼車阻,機車確實進不來了,但娃娃車與輪椅可能無法通行或進出不便。這樣的設計違背了共融公園希望人人都方便使用的精神,也影響了某些族群的使用意願。

可及性:讓每個人都能進入與使用

設計共融公園的第一步,就是要確保「可及性」。不論是兒童、推娃娃車的人,還是使用輪椅的民眾,都能方便地進出公園,並接近遊具或設施。

入口設計應避免不必要的高低差,確保輪椅、娃娃車能順利通行。若必須設置車阻,也應採用兼顧安全與通行的設計。遊具設計需兼顧不同身高與使用方式,讓坐在輪椅或娃娃車上的孩子也能參與操作。空間動線要寬敞、安全,讓陪伴者與兒童能夠一同進入,避免「只能看,不能玩」的情境。

共遊性:從多感官設計到親子同樂

除了「進得去、用得到」,共融公園的更高境界是追求「一起玩」的價值,也就是共遊性。例如採取多感官設計,透過聲音、顏色、觸感等多元刺激,讓視障、聽障與一般兒童都能感受到遊戲樂趣。

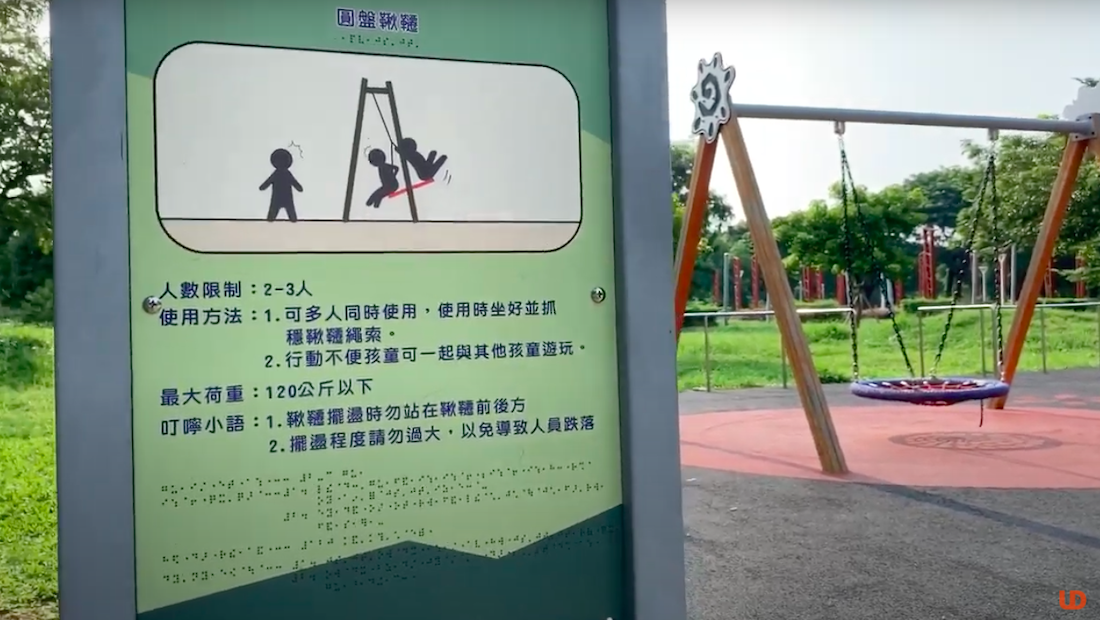

成人與長者也是公園的使用對象,若能將需求一併考量就更好了。親子同樂的設計不只是「大人能用」、「小孩能用」,而是能「一起用」。像是大人與孩子能同坐的圓盤鞦韆、爺孫可以一起合奏的音樂遊具等等,這樣才能真正促進跨世代互動。

從公園到城市:通用設計的價值

從共融公園的案例,讓我們看到「設計思維」如何影響公共空間的使用經驗。如果能將共融、通用設計概念延伸到更多領域,將可提高社會環境的友善程度。

政府單位在城市更新、社區營造、公共建築的設計或改善時,可以思考不同使用民眾的需求。交通與運輸業可在車站、候車空間規劃時,考量高齡者、身障者與一般乘客都能更便利的設施。餐飲與零售業可以「可及性 + 共遊性」應用在「顧客體驗設計」,打造讓一家老少都能方便進出、安心消費的空間。

先理解再行動:共創友善的環境

許多單位在規劃時都有「想做好」的心意,但若缺乏對不同使用族群需求的理解,結果往往會出現某些使用者「可用,卻無法靠近」或「可靠近,卻無法用」,甚至「人人可用,卻沒有人想用」等尷尬局面。

因此,無論是政府機關、建築設計團隊、交通運輸或餐飲零售業,都需要系統化的通用設計培訓。這不僅能避免設計錯誤與後續補救成本,更能創造真正友善,且具永續價值的公共環境與服務。

相關閱讀:〈共融公園的好處〉、〈讓障礙者、大小朋友可以同樂的遊戲或玩具〉、〈同時滿足不同使用族群的需求〉、〈通用設計培訓:公部門、企業與學校必備的核心能力〉